La Cuna del Trueno Blanco: Tras las huellas de los Primeros Indoeuropeos

El mito de la sangre, la memoria ancestral y la guerra sagrada en la forja de los indoeuropeos en el lejano Norte.

«El estrecho parentesco entre las lenguas indoeuropeas obligaba a deducir que todas ellas derivan de una única lengua originaria (Ursprache), que había sido hablada por un único pueblo (Urvolk) en una antiquísima patria de origen (Urheimat), para ser difundida posteriormente en el curso de una serie de migraciones por el inmenso espacio que se extiende entre el Atlántico y el Ganges (...).»

Adriano Romualdi1

LOS ORÍGENES COMO ESCUDO FRENTE AL CAOS

Desde mediados del siglo XX, el origen de los indoeuropeos no ha sido solo una cuestión académica: se ha erigido en uno de los pilares del pensamiento identitario europeo. ¿Por qué? Porque sin comprender ese origen, resulta imposible abordar las raíces de las cosmovisiones tradicionales que han dado forma a Europa. ¿Cómo puede un pueblo que desconoce su nacimiento empoderarse y orientarse hacia el destino que le corresponde?

Por eso es esencial profundizar en los orígenes y buscar la raíz común de todos los pueblos europeos. El europeo se ordena en el mundo a través del ghenos2—la sangre, la familia extendida— y del mito fundacional comunitario. Este mito actúa como motor vital incontenible y reúne las fuerzas vitales de nuestro ser étnico-biológico dentro del kosmos, permitiendo que, mediante el reconocimiento y la veneración a unos dioses tutelares específicos y a un árbol genealógico compartido, los pueblos europeos puedan reconectar con el eje de su dignidad: libertad, honor, pertenencia.

Unificar las energías que aún sobreviven en Europa es crucial si queremos regenerarnos tras el Ragnarök3, el destino de los dioses que ya asoma sobre nuestro continente. En este sentido, la investigación sobre el origen indoeuropeo trasciende el ámbito académico: se convierte en un acto de reconstrucción de la memoria europea, en una herramienta contra el desarraigo cultural moderno y en un fundamento para recuperar una identidad étnico-cultural coherente a lo largo de toda nuestra civilización.

No lo olvidemos: lo que verdaderamente nos une a los europeos no es solo la geografía o la biología, sino una cosmovisión compartida que honra a los antepasados y exalta a los héroes; que arraiga en la tierra, pero florece en jerarquías orgánicas; que defiende el Orden como principio sagrado y cultiva la lealtad, el valor, el honor y el asombro ante la belleza inagotable del mundo. Eso solo se preserva perpetuando la cadena inviolable y sagrada que une al padre con el hijo, a través del vientre materno: un hilo de oro que teje el destino de nuestra estirpe.

En el actual contexto de combate cultural, esta búsqueda se convierte en un antídoto contra el universalismo globalista y en una legítima reivindicación del derecho a nuestros orígenes. Representa un puente entre el pasado y el porvenir de Europa. Pero la cuestión indoeuropea va mucho más allá de localizar una patria ancestral: exige reconstruir, con rigor comparativo, una lengua matriz, unas formas sociales y políticas originarias, una religión común y un ethos heroico que nos vinculan con nuestros más antiguos antepasados.

"En el Norte está situado el Monte Meru, eje sagrado donde los dioses habitan. Desde allí, Indra lanza su rayo para ordenar el mundo."

Rigveda (I.32).

ORÍGENES DE LA “CUESTIÓN INDOEUROPEA”

¿Cómo surgió el término indoeuropeo? Su origen se remonta al descubrimiento de una evidente afinidad lingüística entre la mayoría de las lenguas europeas y varias asiáticas, lo que llevó a los estudiosos a identificar una familia lingüística común, denominada indoeuropea. A partir de ahí, la investigación no se limitó a reconstruir la lengua madre (protoindoeuropeo), sino que se amplió a la búsqueda de los pueblos que la hablaron, su cultura material y su posible localización geográfica originaria: la Urheimat, o “hábitat original”.

Ha de quedar claro que este asunto es un aspecto específico de la cuestión indoeuropea, la cual engloba otras muchas aristas. Por otro lado, se puede hablar de diversas Urheimaten, es decir: una Urheimat primaria (5000–4500 a.C.) donde cristaliza la lengua y se forma el núcleo humano “biológico indoeuropeo”; una secundaria (4500–3500 a.C.), donde se consolida la cosmovisión clásica indoeuropea; y una terciaria (3500–2500 a.C.) de naturaleza expansiva, desde la cual parten las migraciones y comienza la diversificación dialectal.

La investigación indoeuropea se ha basado principalmente en la lingüística comparada, que sigue siendo el método más sólido y sistemático. A esta se suma el estudio de la mitología comparada, centrada en las tradiciones orales y literarias de raíz espiritual —como los Vedas, las Eddas o la épica homérica—, que permitió identificar desde hace décadas una mentalidad común indoeuropea, cuyo mayor exponente es la teoría trifuncional de Georges Dumézil.

En menor medida, disciplinas como la arqueología, la antropología y la genética han cumplido un papel complementario, útil para verificar o cuestionar hipótesis anteriores, pero sin capacidad de ofrecer respuestas concluyentes por sí solas.

Los hallazgos recientes han puesto en duda teorías que durante mucho tiempo fueron consideradas indiscutibles, como la hipótesis anatolia4. Hoy, estudios genéticos como los de David Reich parecen confirmar la hipótesis kurgánica5, que sitúa el origen en las estepas pónticas. Sin embargo, nosotros discrepamos de esa interpretación y respaldamos las tesis de Lothar Kilian, Carl-Heinz Boettcher, Leonid Zalizniak, Jean Haudry y Jesús Sebastián Llorente, que sitúan la Urheimat en la Europa septentrional, alrededor del mar Báltico.

"Al norte de Ginnungagap yacía Niflheim, y en él el pozo Hvergelmir, y de él fluyen los once ríos."

Gylfaginning, Edda menor.

TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN AL NORTE

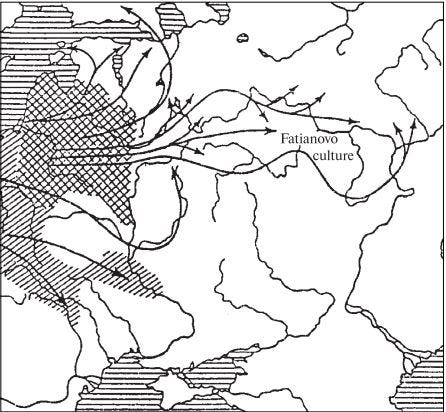

La hipótesis nórdica de carácter gradualista traza un origen indoeuropeo forjado, no por invasiones súbitas, sino por un lento entrelazamiento de linajes y símbolos a lo largo de milenios. Según esta visión, las primeras culturas indoeuropeas brotaron de un sustrato meso-neolítico común, gestado en la vasta provincia báltica —desde el Rin hasta el Dniéper— por migraciones sucesivas de cazadores-recolectores llegados del occidente báltico entre el VI y el IV milenio a.C:

«La comunidad étnico-cultural post-maglemosiana del VI–V milenio a.C. se extendía desde Jutlandia hasta el Donets, formando el sustrato de los primeros IE»6.

La cultura de los Vasos de Embudo7 (c. 4300–2800 a.C.) corona esta larga transformación, encarnando la síntesis más coherente entre los datos arqueológicos y las evidencias lingüísticas. Frente a otros modelos apocalípticos invasivos, esta propuesta plantea una evolución profundamente enraizada en el propio continente europeo. La cultura debe su nombre al diseño característico de su cerámica: vasos de perfil acampanado que recuerdan a un embudo invertido.

Su extensión fue notable, abarcando desde el Rin hasta el Volga, e incluyendo Escandinavia, el norte de Alemania y Polonia. Representa una síntesis cultural entre las antiguas tradiciones mesolíticas del norte8 —como las culturas de Maglemose y posteriormente Ertebølle-Ellerbeck, basadas en la caza, la pesca y la recolección— y los agricultores neolíticos9 llegados del sur, concretamente de la Cultura de la Cerámica de Bandas (LBK). El resultado no fue una sustitución, sino una superposición cultural, en la que las formas neolíticas fueron adoptadas por un sustrato mesolítico profundamente establecido. El sociólogo Carl-Heinz Boettcher describe el proceso con precisión:

«De esta forma, un proceso de importancia decisiva para el futuro se consumó a fines del Neolítico en la Mitteleuropa septentrional: la colisión entre la Cultura de la Cerámica de Bandas procedente del sur y la cultura autóctona de las costas del mar del Norte y del Báltico. A las expediciones de rapiña presupuestas y la defensa ante ellas siguieron superposición y entrecruce. La consecuencia fue una nueva cultura, la Cultura de los Vasos de Embudo, que muestra una “extraordinariamente densa red de intercambio” de bienes e informaciones, que se prolongará durante más de un milenio.

Esta cultura se convirtió en la célula originaria de los indoeuropeos, el fundamento del que posiblemente fue el primer Imperio de la Prehistoria. En él, en el amanecer de Occidente, se cruzaron y se unieron influjos del Norte y del Sudeste, pero también del Oeste y del Este del continente. De él surgió, a través del Occidente medieval el Occidente de hoy: la Europa moderna»10.

Boettcher apoya estudios como los de Hans Krahe y Jürgen Udolph11, que han demostrado que la hidronimia paleoeuropea —los nombres antiguos de ríos como el Rin, el Elba o el Danubio— refleja un sustrato lingüístico indoeuropeo arcaico ampliamente extendido por Mitteleuropa. Este estrato no aparece en las estepas, lo que indica una presencia previa y profundamente arraigada en el centro y norte de Europa, muy anterior a cualquier expansión procedente de las llanuras pónticas o del sur peninsular, donde el indoeuropeo aparece como elemento claramente secundario o intrusivo.

El paisaje que estos estudios describen es el de un entorno forestal, fluvial y atlántico, más cercano a la Europa septentrional que a las estepas abiertas. A ello se suma una cuestión aún sin resolver: no está claro si la diversificación dialectal del indoeuropeo —que dio origen a las lenguas históricas— se produjo dentro de la Urheimat o como consecuencia de las migraciones posteriores.

Los términos reconstruibles del protoindoeuropeo permiten imaginar con bastante precisión su entorno original: un clima templado y húmedo, con bosques de robles, hayas y abedules, estaciones bien definidas y una fauna que incluía el salmón, el alce y el oso. Todo ello refuerza la idea de que el núcleo originario del mundo indoeuropeo no se encontraba en las inmensas llanuras del este, sino en el ambiente boscoso y fluvial del norte y centro de Europa, especialmente en las culturas de Ertebølle y Vasos de Embudo.

"La puerta del norte, consagrada a Jano, se abre solo para la guerra y los ritos de paso, pues por ella entran las fuerzas primordiales".

Marco Terencio Varrón, De Lingua Latina (VII, 7).

LA CONSOLIDACIÓN DEL MUNDO INDOEUROPEO

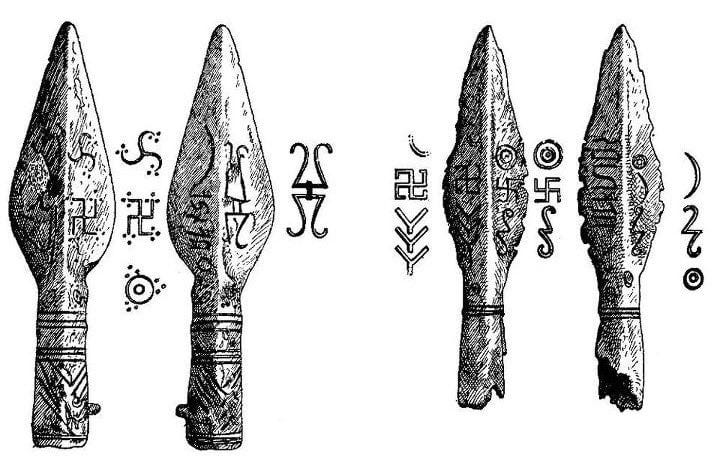

En esta fase del desarrollo cultural indoeuropeo se sitúan, como acabamos de señalar, tanto la cultura de los Vasos de Embudo12 (TRB, c. 4300–2800 a.C.) como, posteriormente, la de las Ánforas Globulares13 (c. 3500–3000 a.C.). En ellas cristaliza lo que podría considerarse la primera comunidad humana plenamente indoeuropea: un pueblo de pastores-guerreros con una cosmovisión jerárquica, religiosa y marcadamente solar, como evidencian numerosos grabados nórdicos de la época.

Este pueblo se extendía desde el Rin hasta los Urales, desde Escandinavia hasta los Balcanes, y halló su expresión más acabada en la cultura de la Cerámica Cordada o del Hacha de Batalla14 (c. 2800–2300 a.C.). La distribución de esta cultura coincide con las regiones donde posteriormente surgirían las principales lenguas indoeuropeas: germánico, báltico, eslavo, itálico, céltico e incluso indoiranio. A su vez, mantiene una continuidad directa con la posterior cultura campaniforme (Bell Beaker)15, que se expandió por toda Europa occidental y que muchos interpretan como la fase más expansiva del indoeuropeo ya consolidado.

La cultura de la Cerámica Cordada no surge de la nada. Se nutre de símbolos, técnicas y valores presentes en Europa desde el Mesolítico: el culto al hacha, los túmulos funerarios, la navegación, la individualización del guerrero y la sacralización del paisaje. Esta rica herencia simbólica ofreció una base sólida para el desarrollo del pensamiento mítico y cosmogónico que hallamos más tarde en los himnos védicos o en las Eddas nórdicas.

En cuanto a la cronología, la Cordada encaja mejor con el tiempo requerido para una diversificación tardía del indoeuropeo (de ser tardía). Si aceptamos que las lenguas comenzaron a diferenciarse hacia el 3000 a.C., entonces un proceso de expansión gradual desde Europa central y septentrional durante los mil años siguientes resulta más verosímil que una dispersión súbita desde un único foco estepario.

Los estudios de ADN antiguo refuerzan esta hipótesis: los individuos de la Cerámica Cordada presentan una combinación equilibrada de ascendencia de cazadores-recolectores mesolíticos, agricultores neolíticos y elementos puntuales de las estepas. Esto indica que no fueron simples receptores pasivos de una cultura foránea como la Yamnaya, sino agentes activos capaces de asimilar y transformar influencias externas para dar lugar a una nueva identidad cultural.

Lejos del dualismo radical que proponía Julius Evola16, esta sociedad parece haber florecido en un equilibrio armonioso entre lo telúrico y lo celeste. Agricultores y pastores cultivaban cebada y trigo mientras cuidaban de rebaños de vacas, ovejas y cerdos. La comunidad era dirigida por una aristocracia guerrera, cuyo prestigio quedaba simbolizado por las emblemáticas hachas de batalla, que acompañaban a los jefes en su último viaje al otro lado.

Sus redes comerciales iban más allá de sus tierras, intercambiando ámbar báltico, sílex y los primeros objetos de cobre, testigos del amanecer de la metalurgia. Su arte se manifestó en vasijas ornamentadas con impresiones de cuerdas y espirales, mientras que las hachas de piedra pulida eran ya símbolos ceremoniales de soberanía más que simples herramientas.

La muerte se ritualizaba con precisión: los hombres eran enterrados en posición fetal mirando al oeste, acompañados por su hacha; las mujeres, al este, con collares de ámbar. Se realizaban libaciones con cerveza u otros líquidos en vasijas ceremoniales para facilitar el tránsito al más allá. Las aldeas se organizaban en casas rectangulares de madera, agrupadas en pequeñas unidades familiares bajo una clara jerarquía funcional, con distinciones entre guerreros, artesanos y campesinos. Todo en su forma de vida —desde el cultivo hasta la sepultura— hablaba de orden, espíritu y poder, configurando la visión del mundo que más tarde alimentaría el alma de Europa.

Allí donde el solsticio hiela las aguas, Veles gobierna desde su palacio en las raíces, custodiando las almas de los ancestros".

Cantos populares de la Rusia blanca (compilación de Afanasiev).

EL PROBLEMA DE LA “TEORÍA KURGÁN”

La hipótesis Kurgán, formulada por Marija Gimbutas, sostiene que los indoeuropeos surgieron en las estepas pónticas —lo que hoy es Ucrania y el sur de Rusia— y se expandieron mediante invasiones de jinetes y pastores de la cultura Yamnaya. Sin embargo, nuevas evidencias arqueológicas, genéticas y lingüísticas cuestionan seriamente esta visión.

Para empezar, la expansión masiva desde las estepas no encaja con el registro material de diversas culturas europeas anteriores o contemporáneas, como Ertebølle-Ellerbeck, los Vasos de Embudo o la Cerámica Cordada, que muestran continuidad, complejidad simbólica y una evolución interna sin signos de invasión.

La cultura Yamnaya era, en esencia, pastoril, nómada y austera en lo simbólico. Mostraba una estructura social relativamente sencilla, sin equivalencia con la complejidad jerárquica y ceremonial observada en culturas como la de los Vasos de Embudo. Por contraste, la reconstrucción lingüística del mundo indoeuropeo revela una cosmovisión tripartita, la presencia del fuego sagrado, estructuras proto-feudales de jefatura bélica y una economía mixta agroganadera, elementos ausentes en el modelo estepario, pero coherentes con el de la Cerámica Cordada o el Campaniforme.

Las paradojas genéticas descubiertas por los estudios de David Reich17 profundizan el problema. Por ejemplo, los suecos actuales tienen entre un 40 y un 60 % de ADN Yamnaya, mientras que los ucranianos —teóricamente herederos directos— apenas alcanzan el 15 %. ¿Cómo explicar que los supuestos invasores dejaran menos huella genética en su propio lugar de origen que en regiones lejanas?

Además, el cromosoma Y (R1b), mayoritario en Europa occidental, muestra trazas esteparias, pero el ADN mitocondrial (transmitido por línea materna) sigue siendo mayoritariamente neolítico, lo que sugiere movimientos de élites guerreras masculinas, no migraciones masivas de pueblos completos18. Las inconsistencias en los porcentajes genéticos, junto con el desdén hacia la evidencia lingüística y simbólica, restan rigor a este modelo reduccionista.

El modelo lingüístico, como ya hemos comentado, también presenta fuertes incongruencias. Países como Hungría o Finlandia, cercanos geográficamente a la esfera Yamnaya, no hablan lenguas indoeuropeas. Por el contrario, el sánscrito y otras lenguas indoeuropeas del sur de Asia están presentes en regiones con un componente genético Yamnaya diluido o marginal. Un caso llamativo es el de los etruscos, que, pese a no ser indoeuropeos, poseen más ADN Yamnaya que los latinos, sí indoeuropeos. Esto confirma que la expansión lingüística y la genética no fueron procesos paralelos, como presupone la hipótesis Kurgán.

También la cronología entra en conflicto. Según Gimbutas, los kurganes habrían difundido el protoindoeuropeo (PIE) hacia el 3000 a.C., pero algunos estudios glotocronológicos19 apuntan a que el PIE ya estaba fragmentado hacia el 4500 a.C., e incluso antes, según lingüistas como Zaliznyak20. Esta discrepancia genera un vacío de más de 1.500 años que desconecta al mundo kurgán del origen de la lengua indoeuropea. El vocabulario reconstructible del PIE plantea a la teoría Kurgán otro obstáculo: contiene numerosos términos incompatibles con una sociedad exclusivamente pastoril y nómada21.

En el plano ritual-funerario, hablemos con propiedad: en realidad, el término adecuado es Cultura de las Tumbas con Ocre (Ockergrabkultur), y no “kurgán”, un simple préstamo del ruso que significa “montículo”. Esta palabra, banal en origen, ha sido utilizada como artificio para englobar culturas muy distintas —Yamnaya, Catacumbas, Cordados— en una categoría ficticia y sobredimensionada. Más que un concepto arqueológico, “kurgán” se ha convertido en un recurso ideológico.

Lo mismo ocurre con el término “Yamnaya”, que alude tan solo a una forma de enterramiento —un hoyo central—, pero que algunos presentan como el rostro de un pueblo real. No sabemos cómo hablaban, qué creían, ni siquiera si compartían una identidad común. Asumir que un patrón funerario revela una cultura unificada equivale a confundir a íberos y celtíberos por incinerar ambos a sus muertos.

Como señala Alexander Häusler en su ensayo ¿Ha existido un rito funerario “de los indoeuropeos”?, no hay un ritual funerario que abarque a todas las comunidades indoeuropeas. Las prácticas mortuorias varían demasiado para convertirse en prueba de pertenencia étnica.

Por eso, tampoco resulta riguroso atribuir una supuesta “superioridad simbólica” a una cultura frente a otra. La arqueología, por naturaleza, fragmenta más de lo que revela. Si solo siguiéramos sus huellas materiales, los druidas serían un mito inventado. Incluso en las estepas, donde a menudo se invoca la simpleza, encontramos signos de ritualidad compleja. Y eso exige prudencia, no conclusiones precipitadas22.

Más reveladora aún resulta la comparación con las antiguas culturas del norte y centro de Europa. Tanto Ertebølle como los Vasos de Embudo (TRB) practicaban enterramientos colectivos en posición supina, teñidos con ocre, en tumbas que no eran solo fosas: eran santuarios familiares. Estudios genéticos recientes confirman lo que ya sugería la arqueología simbólica: estos enterramientos seguían lógicas clánicas, profundamente arraigadas, y preceden por milenios al modelo estepario. Este dato mina la supuesta originalidad del rito colectivo Yamnaya.

Insistimos, parece que los ritos funerarios de las diversas culturas arqueológicas de la época, presenten similitudes y diferencias por doquier, sin presentar un patrón comunitario claro. En ocasiones, los Yamnaya enterraban a sus muertos en túmulos colectivos, sin distinción de género, con ofrendas de carros y caballos y en otras, lo hacían desde los TRB hasta los cordados y los pueblos de la Edad del Bronce. Y lo mismo a la inversa con las inhumaciones individuales, la diferenciación sexual y las hachas de batalla, collares de ámbar y libaciones.

Ante estas tensiones, han surgido hipótesis alternativas. Una plantea que, tras el deshielo postglacial, grupos humanos del noroeste europeo emigraron hacia las estepas, posiblemente debido al hundimiento del Dogger Bank23. Estos grupos habrían formado el sustrato meso-neolítico de la estepa occidental, dando origen a culturas como la del Dniéper-Donetz y Srednij-Stog, sobre las que más tarde se desarrollaría la cultura Yamnaya o de las tumbas con ocre.

Esta evolución implicaría una sustitución étnica y física del tipo mediterráneo original por otro más robusto, de rasgos paleoeuropeos. En este contexto, fue la propia Gimbutas quien documentó la sustitución del tipo mediterráneo por uno más robusto y dolicocéfalo en las primeras fases de las culturas esteparias. Un “gol en propia puerta” que desmiente, en parte, su tesis inicial.

Además, se han identificado vínculos culturales y genéticos entre las estepas y el noroeste europeo, como en el caso de la cultura del Kuban, relacionada con los Vasos de Embudo. También se han documentado presiones culturales desde el oeste durante el Bronce Antiguo —por ejemplo, la expansión de la Cerámica Cordada— que podrían haber transformado las culturas esteparias y dado origen a nuevas formaciones como la cultura de las catacumbas, según sostiene el arqueólogo Leo Klejn.

A todo ello se suma una cuestión habitualmente pasada por alto: el tipo físico idealizado en las culturas indoeuropeas —desde los textos védicos hasta la mitología grecorromana o germánica— se describe como alto, de complexión fuerte, piel clara, cabello claro y ojos brillantes. Este perfil coincide notablemente con el predominante en el área del complejo Ertebølle–Vasos de Embudo–Cerámica Cordada, en torno al Báltico, donde se observa una sorprendente continuidad biológica y cultural desde el Mesolítico. En suma, la evidencia acumulada dificulta sostener que los indoeuropeos surgieran exclusivamente de una invasión desde las estepas.

"Desde el norte vino la niebla, y a través de esa niebla llegaron los Tuatha Dé Danann".

Cath Maige Tuired (La batalla de Mag Tuired).

CONCLUSIÓN

Europa occidental no vivió ninguna invasión masiva que barriera a sus pueblos originarios. La ascendencia Yamnaya, tal como demuestran los estudios genéticos y arqueológicos más recientes, no se correlaciona ni con la expansión lingüística ni con una migración de gran escalas24. De hecho, cada vez más investigadores reubican a los kurganes en su justa medida: como influyentes en contextos específicos —como la Grecia dórica o el mundo indoiranio tardío—, pero no como los padres fundadores de todo el universo indoeuropeo.

Frente a esa visión abrupta y exógena, los datos arqueológicos, genéticos, antropológicos y lingüísticos confluyen hacia otra dirección: un proceso lento, profundo y enraizado en la propia tierra europea. Primero germinó en la cultura meso-neolítica de Ertebølle/Ellerbeck; después, cristalizó definitivamente en los Vasos de Embudo; y finalmente maduró en la calcolítica Cerámica Cordada o Hacha de Combate.

Este trayecto revela un origen autóctono, tejido pacientemente a lo largo de milenios, que supo integrar influencias exteriores —entre ellas, la esteparia— sin disolverse en ellas. La expansión indoeuropea por los cuatro puntos cardinales habría sido, ante todo, más cultural que genética: un fenómeno de difusión de lenguas, símbolos, estructuras sociales y mitologías, sin necesidad de una sustitución masiva de poblaciones.

Esta lectura permite hablar de una continuidad profunda entre las culturas prehistóricas europeas y los pueblos históricos que heredaron su lengua, su visión del mundo y su ideal heroico. Una continuidad profunda que aún hoy, si sabemos escucharla, late bajo la piel de Europa.

En este sentido, la tesis del origen nórdico-báltico adquiere una fuerza renovada. No resulta casual que las Eddas nórdicas sitúen el primer hogar de los dioses en un lugar septentrional y elevado: Asgard, reino celeste del orden y la luz. Tampoco lo es que, tanto en las fuentes griegas como en los Vedas, se aluda a una Hiperbórea primigenia, ubicada más allá del viento del norte, como morada de sabios, héroes y dioses.

Tal vez, más allá aún, nos espere un hogar más remoto, ártico e hiperbóreo25, donde la niebla primordial —el Niflheim germánico— dio forma al orden desde el caos. Explorar ese misterio exige una nueva mirada, dispuesta a seguir el hilo sutil que une al Indo con el Báltico, a las Eddas con Homero, a la memoria con el mito.

Pero, más allá de las incesantes discusiones académicas sobre la cuestión, lo que cuenta es la comprobación de que existió una Urheimat, punto de partida de un Urvolk (pueblo primordial). Y en el corazón de esta estirpe latía un espíritu aristocrático, jerárquico y solar, forjado por pastores-guerreros que veneraban el fuego, la palabra y el hacha. Un mundo donde el mito era ley, belleza y orden, y cada gesto una inscripción en el tejido sagrado del cosmos. Un pueblo nacido de los bosques y del cielo, cuya voz aún nos habla desde las profundidades de la patria originaria ancestral.

“Más allá del Bóreas (viento del norte) yace Hiperbórea, tierra de eterna primavera donde los hiperbóreos, pueblo sagrado, veneran a Apolo.”

Píndaro, Píticas (X.29-46).

Romualdi, A. Los Indoeuropeos, Orígenes y migraciones, 2007.

La palabra griega γένος (ghenos, "linaje, estirpe, familia, tipo") proviene del protoindoeuropeo (PIE) ǵénh₁os, derivado de la raíz ǵénh₁- ("engendrar, nacer"), que también dio origen a términos clave como el latín genus ("origen, tipo") y gens ("familia"), el sánscrito jánas ("grupo, pueblo") y jāti ("nacimiento, casta"), y el germánico kuni (gótico, "familia"), del que derivan el alemán Kind ("niño") y el inglés kin ("parentesco").

En griego antiguo, γένος se usaba para referirse al linaje biológico (como en Homero, Ilíada VI.211), a grupos sociales como las familias aristocráticas atenienses, y a categorías abstractas en filosofía, como los "géneros de las formas" en Platón.

La palabra Ragnarök (nórdico antiguo) se compone de ragna (genitivo plural de "dioses" o "poderes divinos") y rök ("destino" o "ocaso"). Aunque a veces aparece como Ragnarøkkr ("crepúsculo de los dioses"), esta última forma, popularizada por Wagner y Tolkien, es una reinterpretación posterior de un término que etimológicamente remite al "destino ineludible".

Sus raíces indoeuropeas conectan raginą (proto-germánico para "consejo divino") con el latín rex ("rey") y el sánscrito rāj- ("gobernar"), mientras que rōkō (proto-germánico para "destino") podría vincularse al sánscrito roká- ("luz"), sugiriendo una conexión entre "destino" y "ciclo cósmico".

Propuesta y hecha popular por el arqueólogo británico Colin Renfrew. Before Civilisation: The Radiocarbon Revolution and Prehistoric Europe. 1973. Archaeology and Language: The Puzzle of Indo-European Origins. 1987.

En los años 50, la arqueóloga lituana Marija Gimbutas presentó la tésis de que los indoeuropeos surgieron de manera casi abrupta desde las estepas pónticas (Ucrania/Rusia).

Zalizniak, L. (2017). Mesolithic Origins of the First Indo-European Cultures in Europe According to the Archaeological Data. Ukrainian Archaeology, 2016.

En alemán: Trichterbecherkultur, abreviado comúnmente como TRB.

La cultura de Maglemose (9000–6000 a.C.) surgió en el contexto de la retirada de los glaciares en Escandinavia y el norte de Europa, en un entorno de bosques y humedales. Se habrían caracterizado por ser unos letales cazadores y pescadores de grandes presas, además del uso de canoas talladas en troncos (la canoa de Pesse, en Holanda, la más antigua conocida).

Por otro lado, la Cultura Ertebølle-Ellerbek (5400–3950 a.C.), sucesora de Maglemose y última cultura mesolítica del norte de Europa, habría sido una sociedad belicista y muy jerarquizada (tumbas individuales con ofrendas como ocre, armas y herramientas), con pescadores-cazadores todavía más eficientes que los de Maglemose. Por los concheros de la época que se han encontrado en Dinamarca, se ha averiguado que podían llegar a consumir hasta 50 millones de ostras en un solo sitio.

La Linearbandkeramik o Bandkeramiker, se considera la primera gran cultura agrícola del Neolítico en Europa Central y la primera que introdujo la agricultura sedentaria, la ganadería, la alfarería avanzada y las aldeas estables. Se cree que tenía una organización social relativamente igualitaria y comunal, sin aparentes signos claros de jerarquización. Se les sitúa en el espacio que va desde el valle del Danubio hasta la Europa Central: Alemania, Austria, Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, etc.

Boettcher, Carl-Heinz. El origen de Europa. La cuna de Occidente hace 6.000 años, 1998.

Krahe, Hans (1964). Unsere ältesten Flussnamen. Wiesbaden: Otto Harrassowitz. Udolph, Jürgen (1990). Die Stellung der Gewässernamen Alteuropas zwischen Indogermanisch und Nichtindogermanisch. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag.

Los estudios de Krahe y Udolph sostienen que muchos nombres de ríos en Europa, especialmente en la región que va desde los países bálticos, pasando por Polonia y Alemania, hasta Suiza y la cuenca superior del Danubio, comparten raíces lingüísticas que no pueden explicarse por las lenguas históricas conocidas en esas zonas (como el germánico o el celta) sino que remiten a una fase anterior y más unificada del indoeuropeo.

Ocupó una extensa zona que abarca desde Escandinavia hasta partes de Europa central (Bélgica, Países Bajos, Polonia, Países Bálticos y hasta Ucrania occidental). Podría considerarse a la TRB como la puerta de entrada entre el viejo mundo de cazadores paleolíticos y mesolíticos del norte y la futura aristocracia indoeuropea.

Esta surge como evolución regional de la TRB (Vasos de Embudo), sin necesidad de migraciones externas. Evidencias arqueológicas muestran continuidad en prácticas funerarias y economía mixta (agricultura/ganadería), apoyando un desarrollo local en el norte de Europa (Alemania, Polonia, Báltico).

Su nombre proviene de sus vasijas decoradas con impresiones de cuerdas y sus emblemáticas hachas de piedra pulida, símbolos de poder mágico y estatus guerrero.

La cultura Campaniforme (2800-1800 a.C.) surgió en Europa con sus característicos vasos en forma de campana invertida. Marcó la transición a la Edad del Bronce, expandiendo tecnologías metalúrgicas y una red comercial paneuropea desde Portugal e Islas Británcias hasta Europa Central e incluso Grecia.

El filósofo italiano describe la historia como un proceso de decadencia en el que el polo telúrico (femenino, igualitario, lunar) ha ido ganando predominancia sobre el celeste (masculino, jerárquico, solar). La modernidad contemporánea sería la máxima expresión de esta caída, con su materialismo, democratismo y renegación de lo sagrado. Evola habría sido fuertemente influenciado en estas ideas por el antropólogo suizo Johann Jacob Bachofen.

Reich, D. (2018). Who We Are and How We Got Here: Ancient DNA and the New Science of the Human Past. Oxford University Press. Dos críticas metodológicas que se le han hecho: Booth (2019). The limits of ancient DNA, World Archaeology. López Sáez et al. (2022). "Archaeogenetics and cultural gaps". Journal of Archaeological Science.

Sikora, M. et al. (2023). "The genetic history of the Corded Ware complex". Cell, 186(5), 1-16. Trabajo clave que aporta evidencia decisiva para desmontar el modelo de reemplazo poblacional masivo asociado a la hipótesis kurgan tradicional. En 300 genomas de Europa Central (Alemania, Polonia, Bohemia), la ascendencia esteparia (Yamnaya) en individuos de la Cultura de la Cerámica Cordada (CWC) oscila entre 10% y 30%, incluso en zonas con alta densidad de yacimientos CWC. Esto contradice estudios anteriores (ej. Haak et al., 2015) que sugerían un reemplazo genético del 50-75% vinculado a migraciones masivas.

El estudio también detecta un flujo genético matrilineal (ADNmt de haplogrupos europeos como K1 y H) dominante, indicando que las mujeres locales jugaron un papel clave en la transmisión cultural. Si la genética esteparia nunca superó el 30%, es improbable que una élite minoritaria Yamnaya impusiera su lengua (protoindoeuropeo) sin una hegemonía demográfica.

La glotocronología es una técnica para calcular la separación temporal o divergencia entre dos lenguas que se suponen emparentadas. Está basada en el porcentaje de palabras o cognados que son sustituidos por otras palabras a lo largo del tiempo.

Zalizniak, L. (2017). Mesolithic Origins of the First Indo-European Cultures in Europe According to the Archaeological Data. Ukrainian Archaeology, 2016.

Ejemplos de léxico inexistente en la cultura esteparia: h₁erh₃- → arar (cf. latín arare, sánscrito ṛ́ṣi, germánico erjan). déḱm̥tis → diez (posible relación con contabilidad de cosechas). gʷéwh₃us → buey (animal de tiro agrícola). h₂erh₃- → arado (parafraseando a Santiago de Andrés, sin arado no hay indoeuropeos). dóru → árbol, madera (gr. δόρυ 'lanza de madera', sánscrito dāru). h₂egʷ- → agua (relacionado con ríos, lagos, fuentes). nept- → nadar (sánscrito naptá, latín neptunus). dyéus ph₂tḗr → “Padre Cielo”, vinculado al ciclo celeste y la observación de los astros. wódr̥ → agua (vinculado a entidades mitológicas en múltiples tradiciones indoeuropeas). gʷénh₂ → mujer, y sus derivados rituales y sociales (esposa, dote, etc.), propios de una estructura familiar compleja y sedentaria, lóks (salmón), bʰeh₂ǵós (haya)...

Haak, Wolfgang, Massive migration from the steppe..., Nature, 2015. Kilian, Lothar, Análisis de artefactos europeos vs. esteparios.

Subcontinente submarino en el Mar del Norte, entre Reino Unido y Dinamarca. De una superficie de alrededor de 17,000 km² y a una profundidad de tan solo 15-36 metros bajo el nivel del mar actual. Durante el Mesolítico (hasta 6200 a.C.) fue un vasto territorio habitable que conectaba Gran Bretaña, Países Bajos, el norte de Alemania y el sur de Escandinavia.

V. Heyd. "Yamnaya, Corded Wares, and the social construction of identities". Journal of Indo-European Studies, 2023.

Lokmanya Kesav Bal Gangadhar Tilak. El hogar ártico en los Vedas: Una nueva clave para la interpretación de textos y leyendas védicos. EAS, 2021.

Interesantísimo aporte, aunque personalmente no acabe de compartir todos los argumentos. Más que refutación, veo complementación y enriquecimiento a la hipótesis de los kurganes que, efectivamente, en algunos puntos se queda corta. Pertinentemente rescatado el ADN mitocondrial, que siempre tiende a olvidarse en estos casos. También es de justicia reclamar esa otra pata ancestral mesolítica, que no es esteparia ni anatolia sino autóctona: de quienes deriva, en lo anecdótico, algo tan llamativo como los ojos claros, privativos de nuestro continente y zonas asiáticas circunscritas. Un saludo y enhorabuena.